为切实推进课程建设,深化课程改革,提升课程教学质量,根据《南昌工程学院新一轮本科教育教学审核评估整改工作方案》(南工发〔2024〕26号),教育评估监测中心于2024年5月16日到2025年5月29日对2024年本科课程开展了合格评估。现对本次评估结果通报如下:

一、评估概况

(一)评估目的

本次评估旨在深入了解学校本科课程教学质量、教学内容、教学方法和教学效果等方面的情况,发现课程建设存在的问题和不足,为课程持续改进和优化提供依据,进一步推动本科教学质量的整体提升。

(二)评估范围

评估课程为2023-2024-2学期和2024-2025-1学期面向本科生开设的所有课程,覆盖全校14个教学单位,合计2384门本科课程,涉及工学、管理学、理学、农学、文学、经济学等多个学科门类,涵盖了通识平台课(通识必修课和通识限选课)、学科平台课、专业课等各种类型。

(三)评估方法

本次课程评估分为线上评估和线下评估两个阶段:通识平台课、学科平台课和部分专业核心课在课程结束后通过学校本科教学评估系统进行线上评估。其余课程按照课程负责人自评、教研室初评、二级教学单位审核和学校终审的流程进行线下评估。

二、评估结果及分析

(一)总体情况

本次评估涉及4个一级指标和15个二级指标。整体来看,课程教学大纲执行情况良好,人才培养达成情况与教学目标匹配度较好,满足人才培养方案中的毕业要求。绝大部分课程能够达到合格及以上水平,根据线上与线下抽检结果,60.24%的课程建设达标合格,有39.76%的课程部分指标不合格,其中有课程关键指标不合格,需要加强改进和提高。(各二级教学单位具体情况见附件)

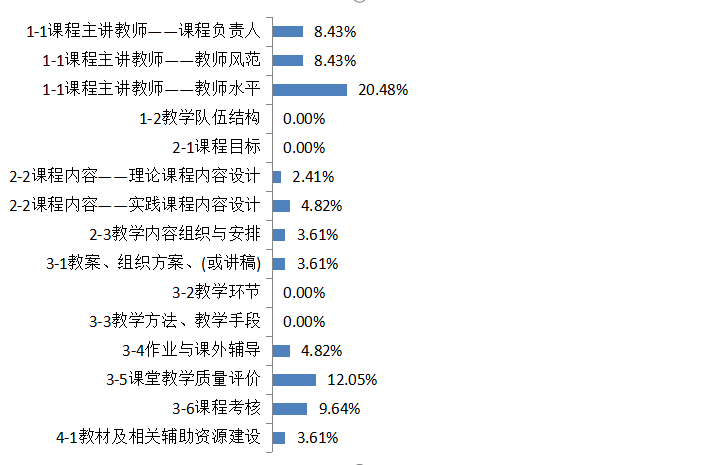

各二级指标不合格课程所占比例见下图

图1 各二级指标不合格课程所占比例

(二)优势与亮点

1.专业主干课程建设良好

(1)教学团队稳定:大部分课程拥有一支结构合理、素质优良的教学团队,团队成员具有较高的学术水平和丰富的教学经验。教学团队注重教学研究和教学改革,积极开展教学研讨和集体备课活动,不断提升教学质量。

(2)教学目标明确:多数课程能够紧密结合专业培养目标和人才培养要求,制定清晰、具体、可衡量的教学目标,注重培养学生的知识、能力和素质。将培养学生的实践能力和创新精神作为重要教学目标,通过项目式教学、实践教学等方式,有效提高了学生的实践操作能力和解决实际问题的能力。

2.部分通识课程内容紧跟前沿,时代性强

(1)教学内容丰富:课程内容能够及时反映学科前沿和行业动态,注重知识的系统性和逻辑性,同时结合实际案例进行教学,增强了课程的实用性和吸引力。

(2)课程思政融入课堂:个别老师将课程思政元素巧妙且有效地融入课堂教学之中,通过实例引导与价值观渗透,助力学生全面发展。

3.课程教学组织形式多样

教师能够根据课程特点和教学内容,灵活运用讲授法、讨论法、案例分析法、项目驱动法等多种教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。采用线上线下混合式教学模式,利用在线教学平台提供丰富的教学资源,开展线上讨论和答疑,线下进行实践教学和项目指导,有效提高了教学效果。

4.教学资源较丰富

学校加大了对课程建设的投入,建设了一批优质的在线开放课程等教学资源,为课程教学提供了有力支持。同时,各课程团队也积极开发教学课件、教学案例、试题库等教学资源,丰富了教学内容和形式。

(三)存在的问题与不足

在合格评估过程中,发现了一系列问题:部分课程(尤其是新开设课程)存在评估支撑材料严重不足的问题,课程负责人职责界定不清晰,部分主讲教师资质审核存在疑问;教研室活动记录缺失,且课程思政元素融入明显不足;培养方案执行过程中出现明显偏差,学生平时作业量未达标准,测试成绩单缺失;课程目标达成度评价报告与课程考核成绩单缺失;课程目标对毕业要求的支撑比例存在数据前后矛盾问题;教学大纲中关于考核方式的说明不够明确;课程目标达成度评价与教学大纲中的课程目标存在脱节现象;课程目标与考核方式对应关系存在逻辑瑕疵;部分课程缺少试卷、课外辅导记录等关键教学材料。

三、问题产生原因

根据评估结果统计,二级指标不合格的主要原因分析可以归纳为以下几点:

(一)新开设课程教学建设重视不够

大多数新课程资料数据不够完整,无法真实反映课程建设情况,且有的佐证材料整理欠规范,难以支撑二级指标。部分新课程的师资队伍职称结构不太合理,中级和初级职称占比偏高,且青年教师占比过高,这一问题可能会影响新课程的教学质量和深度,不利于形成高水平的新课程教学团队。

(二)教研教改创新不足

仍有部分教师倾向于沿用传统的讲授模式,在激发学生学习主动性与创造性方面略显不足。此外,一些教师对现代信息技术掌握不够娴熟,数据赋能教学不够,未能充分挖掘在线教学平台及数字化教学资源的潜力。教研室本应是教师交流互动、共同成长的优质平台,然而其功能与作用却未得到充分彰显,教研活动记录不够完善。

(三)人才培养方案执行不力

二级教学单位在培养方案的制定和执行过程中缺乏有效的监控和调整,导致实际教学与培养方案脱节,尤其多教师授课课程,在培养方案执行出现偏差较大。课程目标对毕业要求的支撑比例存在前后矛盾、教学大纲中的考核方式阐述不明、达成度与教学大纲课程目标脱节,这些问题反映出教学大纲的制定和修订过程缺乏科学性和严谨性,未能与课程目标和毕业要求紧密对接。

(四)课业评价与反馈机制缺失

专业课平时作业量不足、达成度评价与课程考核成绩单缺失现象普遍,反映出教师在教学过程中对作业和测试的重视程度不够,了解学生的学习情况和教学效果的有效反馈和评价的显性机制不足,过分依赖期末考试和标准化测试,全面评价学生的综合能力和创新思维手段方法不够。

(五)校企合作课程比重较低

校企合作课程数量稀少。即便已有的几门课程有企业方参与,但参与程度浅、力度弱,仅局限于部分实践教学环节与专题环节,在课程设置合理性和学时分配等方面,企业方鲜少涉足。

四、整改措施

(一)加强课程评估重要性的认识

课程评估作为课程建设的关键环节,能反映出课程教学的成效与不足,为课程建设的持续推进提供精准且有价值的信息,进而推动教学整体水平迈向新高度。各二级教学单位需加大宣传与培训力度,着重强调课程资料完整性与佐证材料规范性的重要意义。教研室及教学团队要通过生动鲜活的案例分析等多样化方式,助力教师深入理解课程建设标准,切实做到“以评促建”,全方位提升整体教学质量。

(二)深化师资队伍多元培育

近年来,学校教师队伍规模持续扩大,众多新进教师、青年教师一入职便肩负起繁重的教学重任。这些教师在专业理论知识领域表现卓越,然而在教学技能与专业实践方面尚存短板。鉴于此,强化师资队伍综合素养的培育工作刻不容缓,特别是教育素养与专业实践素养的提升,对于保障师资队伍的可持续发展至关重要。

(三)重视课程体系设计和改革

二级教学单位要进一步强化培养方案制定及实施管理,科学设置培养目标和毕业要求,课程教学目标要紧密对接毕业要求,规范教学大纲修订流程。教研室要加大教研计划统筹,组织教师集体研讨,统一教学进度与标准,及时纠正执行偏差。同时积极开展教学方法改革研讨,鼓励教师分享经验,引导转变传统讲授,激发学生学习主动性。合理增加作业量,规范过程记录。采用多种评价方式,全面评价学生能力。组织信息技术培训,推动数智赋能教学。

(四)提高校企合作课程比重

加强“产学研政”协同育人的载体建设,积极与行业企业沟通合作,拓展校企合作渠道,增加校企合作课程数量。明确企业方在课程设置、学时分配等方面的参与职责,鼓励企业方深度参与课程建设,提高校企合作课程的质量和效果。